CERN70 : La voie de l'unification

13 juin 2024 · View in English

Partie 11 de la série CERN70. Pour en savoir plus : cern70.cern

Violette Brisson a participé activement à la découverte des courants neutres. Elle était alors responsable du groupe Gargamelle du laboratoire de l’École polytechnique de Paris

C’est la première grande découverte du CERN. Le 19 juillet 1973, le groupe Gargamelle annonce la détection de courants neutres faibles. Cette observation ouvre la voie vers une nouvelle physique, celle de l’unification. Selon cette théorie, aux très hautes énergies qui régnaient juste après l’apparition de l’Univers, les forces n’auraient fait qu’une et se seraient différenciées à mesure que l’Univers refroidissait.

Au XIXe siècle déjà, James Maxwell avait montré que les forces électriques et magnétiques étaient deux manifestations de la même interaction. Dans le bouillonnement des nouvelles théories des années 1960 émerge la possibilité d’unifier la force faible et la force électromagnétique sous la forme d’une unique interaction, dite électrofaible. Cette théorie implique l’existence d’une manifestation spécifique de la force faible : les courants neutres faibles. Gargamelle est la première expérience à les mettre en évidence et prouve ainsi la validité de la théorie électrofaible.

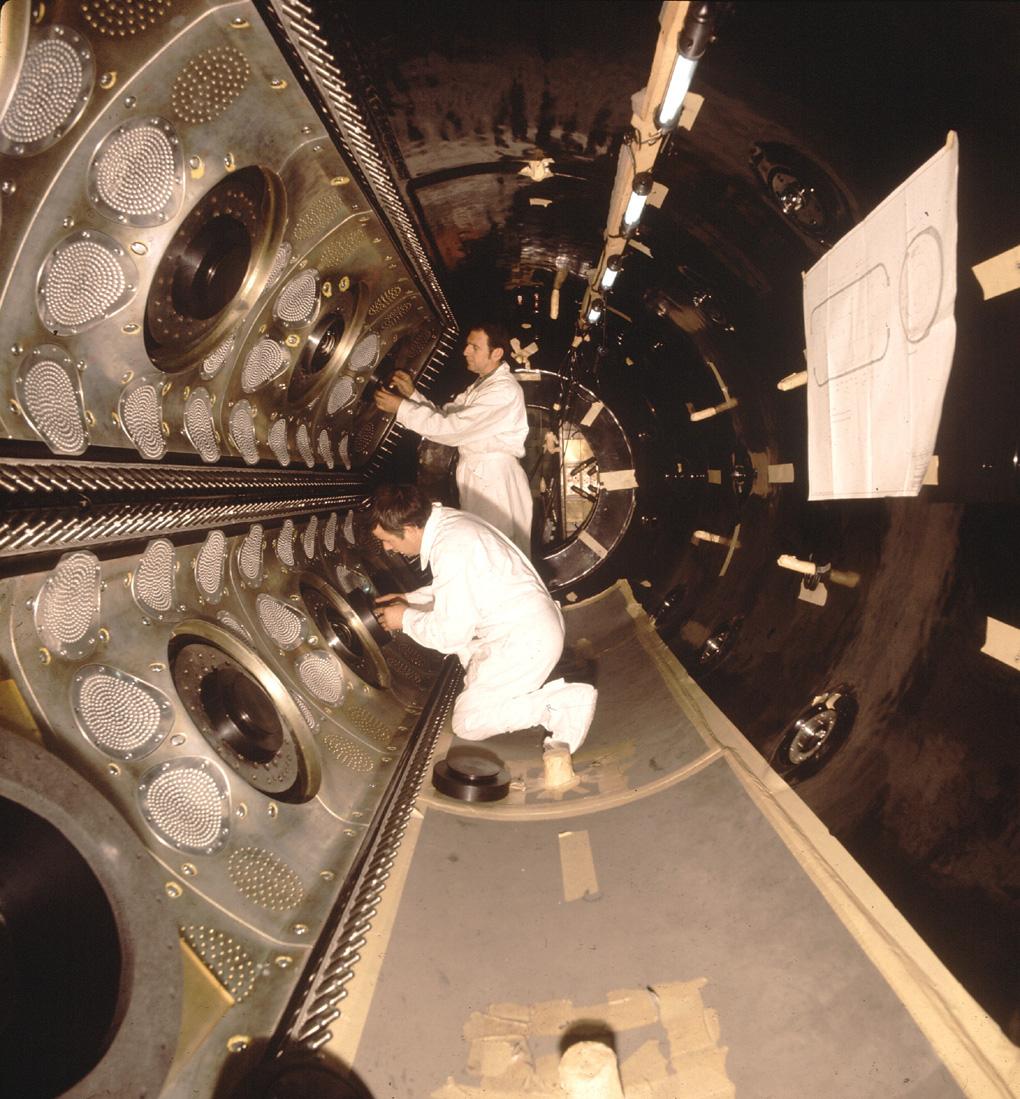

L’expérience Gargamelle, esquissée en 1963 par le physicien André Lagarrigue et nommée d'après la mère de Gargantua, le géant de l'histoire de François Rabelais, est une immense chambre à bulles, pesant quelque 1 000 tonnes et remplie de 18 tonnes de fréon liquide. Son très grand volume, pour l’époque, doit permettre de faire interagir les neutrinos, ces particules sans charge électrique et quasiment insaisissables.

Réalisée par les laboratoires français du CEA, de Polytechnique et d’Orsay, Gargamelle finit par rassembler une collaboration d’une cinquantaine de physiciens. L’expérience entre en service en janvier 1971, et obtient un premier résultat remarqué en confirmant la structure du proton en plusieurs particules, les « quarks ». Mais la mise en évidence des courants neutres en 1973 reste son grand succès.

Témoignage

Alors l’enthousiasme commença vraiment, car après toutes les pierres semi-précieuses accumulées avec nos expériences de la décennie précédente, nous voyions se profiler les lueurs d’un diamant !

Violette Brisson

Responsable du groupe Gargamelle du laboratoire de l’École polytechnique de Paris, dont elle est la directrice adjointe de 1973 à 1985, Violette Brisson participe activement à la découverte des courants neutres. Elle rejoint le laboratoire de l’Accélérateur Linéaire à Orsay en 1988, et l’expérience franco-italienne VIRGO dans les années 1990.

« Je ne peux commencer ce témoignage sans évoquer mes collègues de l’École polytechnique disparus : André Lagarrigue, sans qui cette histoire n’existerait pas, André Rousset, qui dirigeait alors le groupe du CERN, et Paul Musset, qui joua également un rôle très important dans cette découverte.

Les courants neutres, très hypothétiques à l’époque, ne figuraient qu’en huitième place dans les expériences projetées avec Gargamelle. Ce n’est que début 1972 que les théoriciens attirèrent l’attention de la collaboration sur le travail de Gerard’t Hooft prédisant leur existence dans le cadre des nouvelles théories unifiant les forces électromagnétique et faible.

La recherche en fut initiée par Antonino Pullia à Milan, qui nous présenta très tôt une trentaine de candidats, entraînant une excitation générale. Plusieurs physiciens se consacrèrent alors à cette recherche. Ce fut mon cas à l’École polytechnique, avec Pierre Petiau et Louis Kluberg. Très vite nous avons trouvé des événements candidats aux courants neutres, mais j’avais encore beaucoup de doutes, jusqu’à cette réunion au CERN en mai 1972, où chacun des laboratoires de la collaboration apporta les photos de ses candidats. J’en revins avec une “intime conviction”, partagée par de nombreux collègues. Alors l’enthousiasme commença vraiment, car après toutes les pierres semi-précieuses accumulées avec nos expériences de la décennie précédente, nous voyions se profiler les lueurs d’un diamant !

Un travail intense débuta, autant dans le dépouillement de quelque 100 000 clichés et dans l’analyse des événements, que dans l’étude de leur bruit de fond (interactions de neutrons pouvant être confondues avec des courants neutres). En décembre 1972, ce fut la grande joie : un autre type de courant neutre, dit leptonique, à l’interprétation quasiment incontestable, venait d’être trouvé à Aix-la-Chapelle. Les théoriciens étaient rayonnants. Nous regardâmes les films par quatre fois pour ne rien rater.

Plus tard, avec neuf fois plus de clichés, nous ne trouvâmes que deux autres de ces courants neutres leptoniques, ce qui correspondait aux calculs théoriques. Pour nous, c’était l’euphorie, car cela confirmait le résultat déjà trouvé sur les courants neutres dits hadroniques. Toutefois, pour ces derniers, le calcul du bruit de fond nécessita une activité intense début 1973. Dieter Haidt avec son programme de simulation, Jean-Pierre Vialle avec le sien, André Rousset, Don Perkins et Antonino Pullia, entre autres, avec des calculs plus simples, permirent de lever les doutes. Après un accord unanime de toute la collaboration, Paul Musset présenta les résultats au CERN en juillet 1973. La publication parut début septembre.

Malgré l’enthousiasme de toute la communauté, certains collègues n’y croyaient pas. Nous étions pourtant confiants, d’autant que l’équipe américaine de Fermilab avait elle aussi des candidats. Jusqu’à ce jour d’octobre 1973, où André Lagarrigue reçut un coup de téléphone l’informant que leurs candidats avaient disparu. J’entends encore son appel angoissé me disant : “Ceux d’en face ne voient plus rien ! A-t-on pu oublier quelque chose, se tromper ?” Le doute faisait son œuvre…

Pour mieux convaincre nos détracteurs, nous prîmes des données qui vérifièrent les résultats de Dieter Haidt sur le bruit de fond. Alors nous nous permîmes de plaisanter sur les “courants alternatifs” de nos collègues “d’en face”. Enfin, les doutes furent dissipés avec la découverte début 1974 de deux autres courants neutres leptoniques. Lentement les courants neutres américains refirent surface, et à l’été 1974, l’existence du phénomène fut officiellement reconnue.

Cette découverte généra de nombreuses expériences avec des neutrinos au CERN et aux États-Unis, pour mesurer avec de plus en plus de précision tous les paramètres de l’interaction électrofaible. Et la découverte des bosons W et Z au CERN en 1983 vint couronner cette théorie électrofaible.

Pour revenir à Gargamelle, son nom ne rimait malheureusement pas avec Nobel ! André Lagarrigue, le “père” de l’expérience, disparut en 1975, sans doute trop tôt pour être couronné… Après avoir rouillé pendant plusieurs années, la chambre à bulles fut finalement érigée en sculpture au CERN. Quant à nous, les “travailleurs” de Gargamelle, nous avons quelquefois été maltraités, oubliés… mais nous avons connu l’exaltation et la joie d’une très grande découverte, et il est resté une réelle amitié entre nous, ce qui vaut toutes les récompenses du monde ! »

----

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50e anniversaire du CERN. Violette Brisson est décédée en 2018 à l'âge de 83 ans. En 2023, le CERN a célébré les 50 ans de la découverte des courants neutres, et le CERN Courier a publié « CERN’s neutrino odyssey » (L'odyssée des neutrinos au CERN), qui retrace l’histoire du programme de recherche sur les neutrinos du CERN depuis Gargamelle.