La campagne d’été, avec sa production de luminosité, est bien avancée. Au 19 août, le LHC a déjà livré 55 fb⁻¹ à ATLAS et à CMS, l’objectif pour cette date étant de 60 fb⁻¹. Nous avons donc un peu de retard sur la courbe de luminosité prévue. L’écart se resserre, mais il reste du chemin à parcourir.

Quand le LHC fonctionne bien, la production de luminosité augmente plus que les prévisions, si bien que, pour rattraper le retard, il peut suffire d’une semaine ou deux. Malheureusement, plusieurs périodes d’arrêt de faisceau ont ralenti la production. Ces arrêts sont dus à différents problèmes dans le LHC et dans la chaîne d’injecteurs (par exemple, des perturbations électriques, la perte des conditions cryogéniques et la défaillance d’un aimant du SPS, qu’il a fallu remplacer).

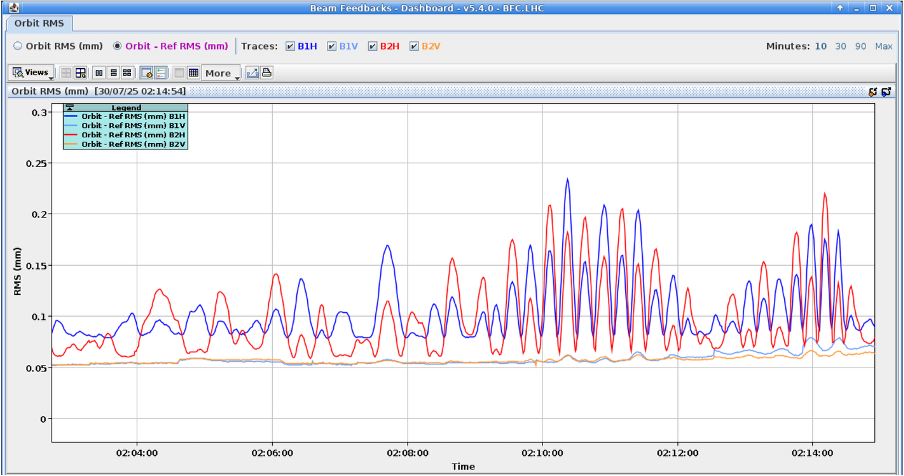

Un incident particulier a attiré l’attention, en raison d’une coïncidence troublante. À 1 h 25 au matin du 30 juillet, un tremblement de terre de magnitude 8,8, donc extrêmement violent, a eu lieu sur la côte est du Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe, au moment où le LHC se préparait à l’injection du faisceau. Peu après 2 h du matin, l’orbite des faisceaux qui venaient d’être injectés a commencé à osciller, surtout sur le plan horizontal (voir illustration). Malheureusement, ce faisceau a dû être éjecté vers 4 h 45 en raison d’une anomalie dans le réseau électrique, qui a créé quelques perturbations au point 8 et nécessité une intervention.

Au moment des variations d’orbite, des pertes de faisceau ont également été enregistrées. Il s’est avéré que ces pertes résultaient d’une augmentation brève et soudaine de la pression dans le vide, qui a été multipliée par cent à proximité du point 2 du côté du point 1. Après ce pic, la pression est revenue graduellement à la normale. Des fluctuations du même type ont été observées lors des remplissages suivants, ce qui a amené des experts du vide à demander un accès à la machine pour pouvoir radiographier les parties touchées par ces anomalies.

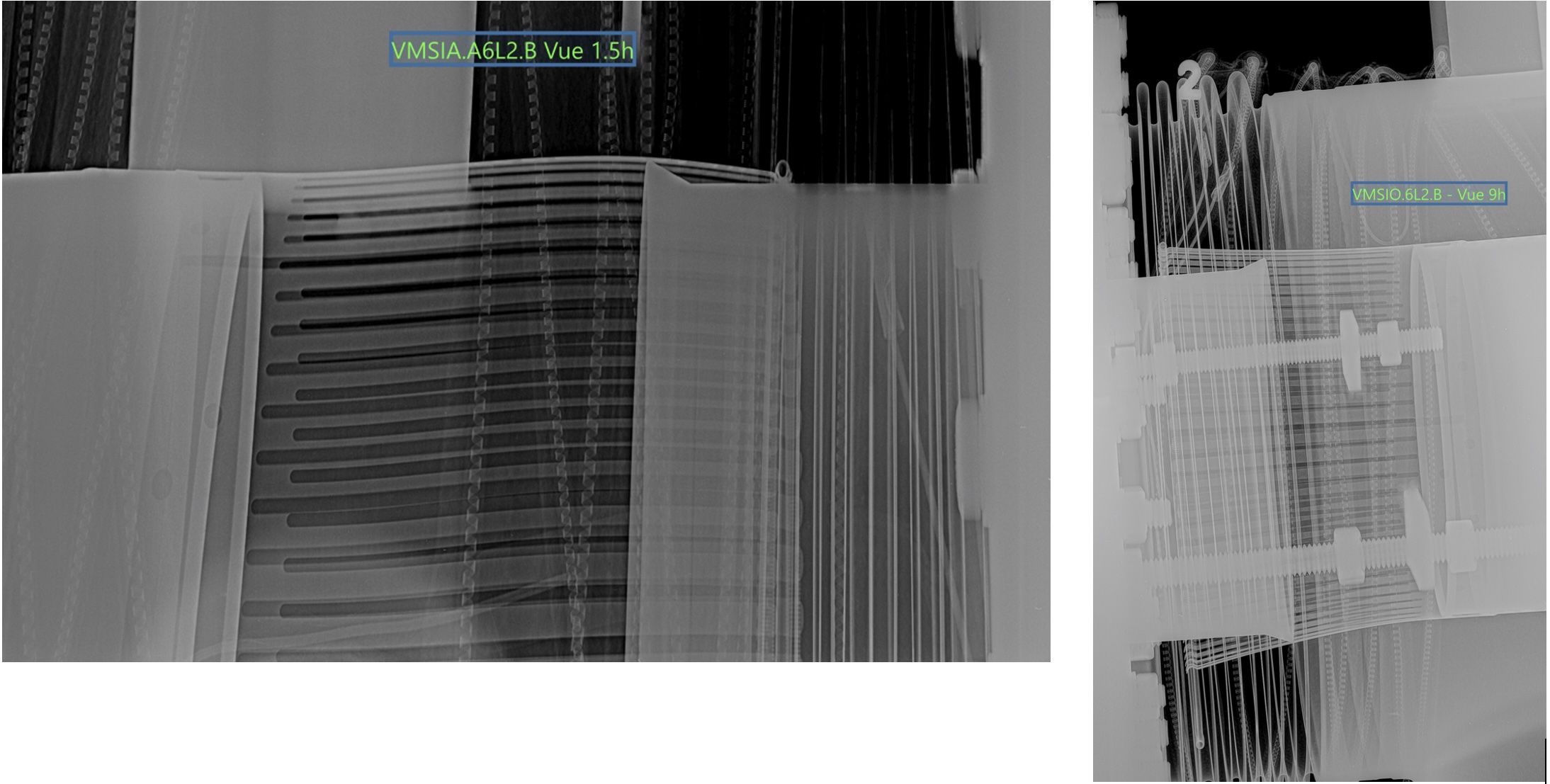

Les radiographies ont révélé un problème dans un module à doigts radiofréquence (élément qui assure la continuité électrique à la jointure entre deux enceintes à vide). Les images ont montré que le ressort qui doit normalement pousser les doigts contre la paroi de l’enceinte avait perdu de sa tension et n’assurait plus un bon contact. À cause de ce défaut de contact, il peut se produire des étincelles au moment du passage du faisceau, avec comme conséquence des pics de pression subits dans le vide.

Un air de déjà-vu? Nous avions déjà eu un problème similaire le 25 mai 2023 avec deux éjections de faisceau successives pendant l’accélération en raison de pertes de faisceau lentes et localisées. Finalement, il s’était avéré qu’un module à doigts radiofréquence dans une section chaude située près du point 1 présentait un échauffement ou un arc électrique. À l’époque, ce problème limitait la performance du faisceau et c’est pourquoi le module avait été remplacé rapidement. Cinq jours seulement après l’événement, les faisceaux étaient de retour dans le LHC.

À titre préventif, beaucoup des modules les plus critiques avaient été remplacés lors de l’arrêt technique hivernal suivant, et des versions améliorées avaient été mises au point pour le HL-LHC. Cependant, il n’a pas été possible de changer tous les modules, y compris celui qui est à la source du problème survenu ces jours-ci.

Cette fois, conformément à la procédure détaillée établie après l’incident de 2023, le remplissage initial du LHC s’est fait avec moins de paquets, la situation du vide étant surveillée de près par des experts. Puis, une augmentation graduelle du nombre de paquets a été effectuée. Une certaine fluctuation du vide a été observée, mais jamais à un niveau nécessitant le remplacement immédiat du module à doigts radiofréquence.

Le LHC fonctionne à présent comme prévu avec ce module non conforme, à sa performance nominale, avec 2 460 paquets par faisceau, chacun d’entre eux contenant 1,6 x 10¹¹ protons au début de la collision. La fluctuation du vide reste faible et acceptable ; dans certains cycles, on n’observe même aucune fluctuation notable.

Le sort de ce module reste à déterminer. Des inspections répétées par radiographie n’ont pas révélé de modification de son état, mais une évolution pourrait se faire avec le temps. Le programme pour le dernier trimestre d2025 prévoit également une augmentation du nombre de protons par paquets. Le Comité de la machine LHC (LMC), ainsi que la direction d’ATS, étudiera la question et décidera des mesures à prendre.

On peut néanmoins continuer à s’interroger : le moment où s’est produit l’incident lié au doigt radiofréquence est-il dû au hasard, ou le problème a-t-il été déclenché par le tremblement de terre au Kamtchatka, qui aurait provoqué une petite secousse dans le tunnel et la machine ? Personnellement, je penche plutôt pour l’hypothèse de la pure coïncidence, mais qui sait...