La semaine dernière, le Linac 4, le Booster du PS et le PS ont tous présenté une fiabilité remarquable, livrant des faisceaux dans 99 % des cas. Au SPS, la disponibilité des faisceaux était également très bonne jusqu’à une interruption majeure le 12 septembre, causée par un défaut électrique survenu dans l’un des compensateurs statiques d’énergie réactive (dispositifs servant à stabiliser l’approvisionnement en électricité). L’incident a entraîné une interruption du SPS de 26 heures et a nécessité la reconfiguration d’un compensateur statique de rechange. Grâce à la diligence et aux efforts coordonnés de spécialistes de différents groupes, la circulation des faisceaux a pu reprendre en début d’après-midi le 13 septembre.

Le LHC est passé au mode développement machine (DM) le 1er septembre pour exécuter un programme d’études exigeant jusqu’au 5 septembre. Pour certaines de ces études, des tests ont été effectués sur des faisceaux de type HL-LHC, avec des densités de paquets semblables à celles prévues pour la machine à haute luminosité mais un nombre moins élevé de paquets. Bien que l’intensité globale du faisceau soit restée en-deçà de la limite opérationnelle, les tests ont entraîné des augmentations de pression dans l’enceinte à vide du module à doigts radiofréquence non conforme. Par précaution, l’équipe DM a repoussé la suite des tests de faisceaux comportant des paquets à forte densité. Le module à doigts radiofréquence non conforme sera remplacé au cours du prochain arrêt hivernal. Signe encourageant, les radiographies réalisées après le bloc DM ont confirmé que ce module n’avait pas subi de dégradation supplémentaire ; il devrait donc être possible de poursuivre sans encombre l’exploitation des faisceaux et la production de luminosité.

La reprise de la production de luminosité a toutefois été retardée à cause d’un autre dysfonctionnement : une fuite dans le système de vide de l’un des collimateurs secondaires du point 7 du LHC. Les collimateurs sont essentiels pour éliminer le halo du faisceau et protéger la machine, mais, à force d’absorber des particules de haute énergie, ils finissent par devenir radioactifs. Les experts en radioprotection ont déterminé précisément le temps de refroidissement nécessaire avant que les réparations puissent être effectuées. Par chance, durant les jours précédents, l’exploitation avec des faisceaux d’intensité plus basse avait déjà entraîné une baisse des niveaux de rayonnement, ce qui a permis de commencer les réparations plus tôt que prévu.

Vendredi 5 septembre, des spécialistes se sont rendus dans le tunnel, puis ont immobilisé les mâchoires du collimateur en position ouverte. La fuite dans le soufflet a ainsi pu être réparée au moyen d’un vernis qui devrait maintenir l’étanchéité, à condition que le soufflet ne bouge pas (d'où l’immobilisation des mâchoires). Après pompage et retour à des conditions de vide, la machine a fait l’objet de tests visant à vérifier que l’exploitation puisse se dérouler correctement, malgré l’absence du collimateur immobilisé. Grâce à des cartographies spécifiques de pertes de faisceau, il a été confirmé que d’autres collimateurs et dispositifs de protection pourraient prendre le relais afin que l’exploitation se poursuive sans accroc.

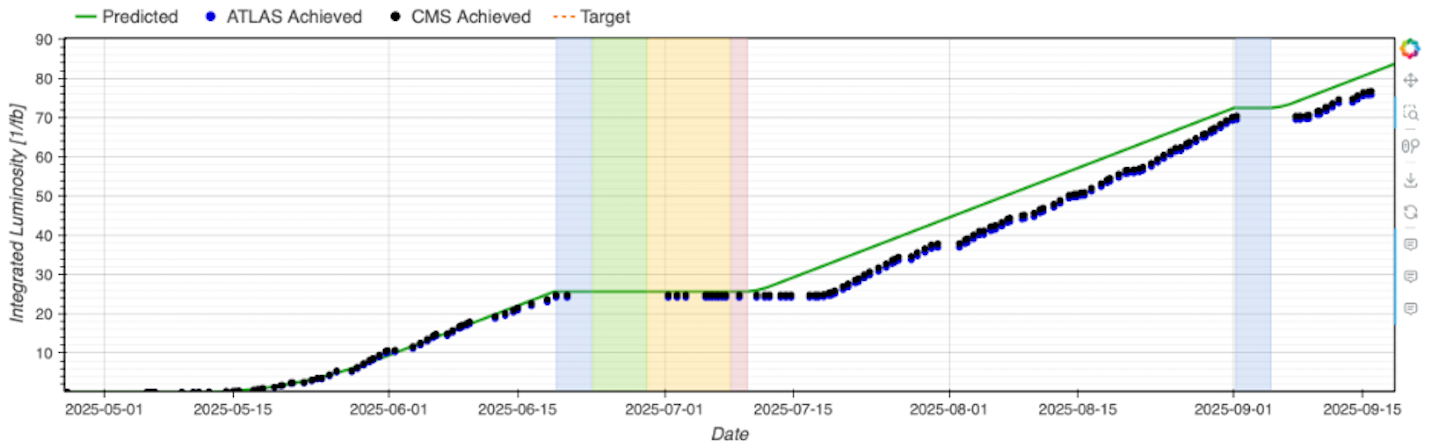

Une fois ces problèmes réglés et la montée en intensité graduelle menée à bien, le premier remplissage visant une pleine luminosité, avec 2 460 paquets par faisceau, a produit des collisions le 9 septembre, marquant le grand retour des études de physique, quelques jours plus tard que prévu.