La semaine dernière, les détecteurs du Grand collisionneur de hadrons (LHC) ont vu leurs premières collisions en 2017. Ces collisions tests ne permettent toutefois pas encore de mener des études de physique. Elles ont été réalisées dans le cadre de la remise en service du LHC. Patience, patience ; la collecte de données pour la physique ne débutera que dans quelques jours.

Depuis que des particules circulent à nouveau dans le grand anneau, les opératrices et opérateurs du LHC multiplient les tests et les réglages 24 h sur 24 pour transformer le LHC en véritable usine à collisions. Il s’agit de former des trains de paquets, avec de plus en plus de paquets, pour parvenir dans quelques semaines à plusieurs centaines, puis plusieurs milliers de paquets par faisceau.

Pour parvenir à cette production en chaîne, tous les systèmes de l’accélérateur doivent être parfaitement réglés. Le LHC est une machine extrêmement complexe, avec des milliers de sous-systèmes, et leurs réglages prennent plusieurs semaines.

Les premières particules ont circulé le 29 avril. Puis les opérateurs ont commencé à effectuer leur longue liste d’ajustements. Ils ont testé le système de radiofréquence, qui accélère les particules. Ils ont porté l’énergie des faisceaux jusqu’à 6,5 TeV, l’énergie de fonctionnement. Ils ont testé le système d’arrêt de faisceau, qui éjecte les particules vers un bloc de graphite en cas de nécessité. Ils ont testé et aligné tous les collimateurs, ces mâchoires qui se resserrent autour du faisceau afin d’absorber les particules rebelles qui s’éloignent de la trajectoire. Ils ont réalisé des cycles de montée en énergie et de compression des paquets de protons. Ils ont enfin réglé finement les centaines d’aimants correcteurs pour ajuster au micron près l’orbite du faisceau aux points de collisions.

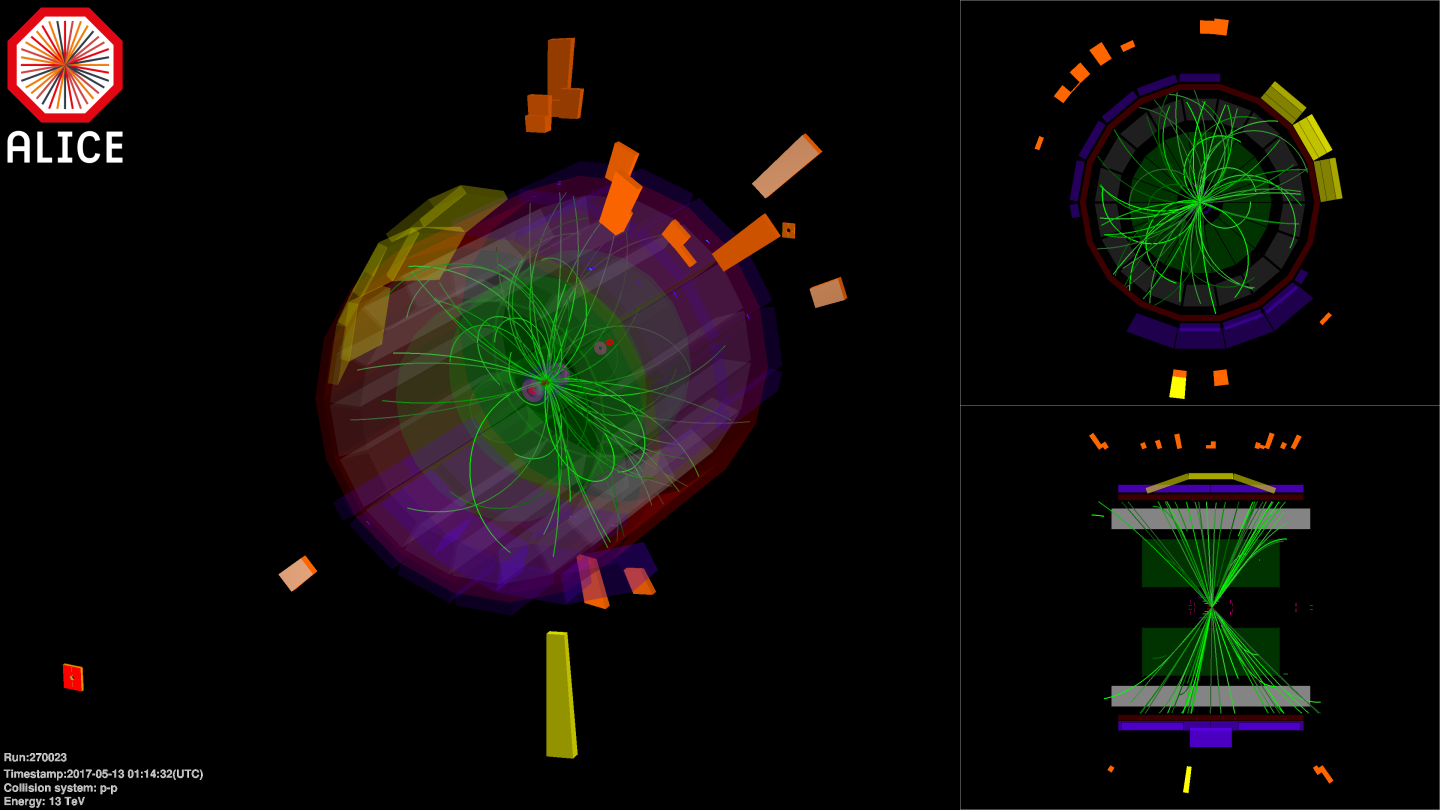

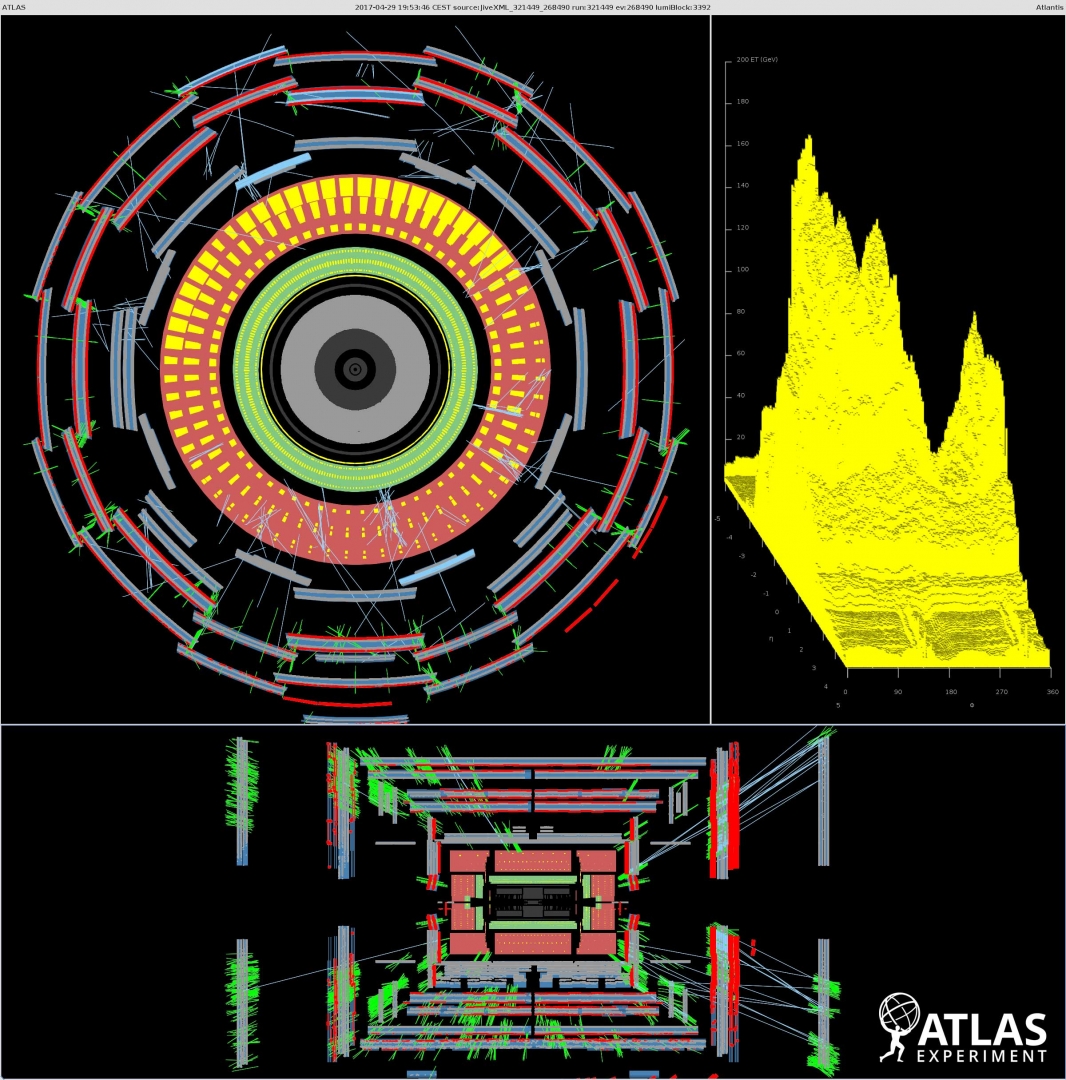

Mercredi dernier, ils ont fait entrer en collision des faisceaux pour ajuster le point d’interaction au cœur des expériences. Cette étape est réalisée avec des faisceaux dits « pilotes », contenant moins d’une dizaine de paquets et moins de protons. Ces premières collisions permettent également aux expériences de régler leur détecteur.

Dans les jours à venir, les opérateurs vont poursuivre les ajustements et les alignements des équipements. Une fois toutes ces étapes réalisées, ils pourront annoncer les « faisceaux stables », la formule tant attendue qui donne le coup d’envoi pour la nouvelle saison de collecte de données par les expériences.