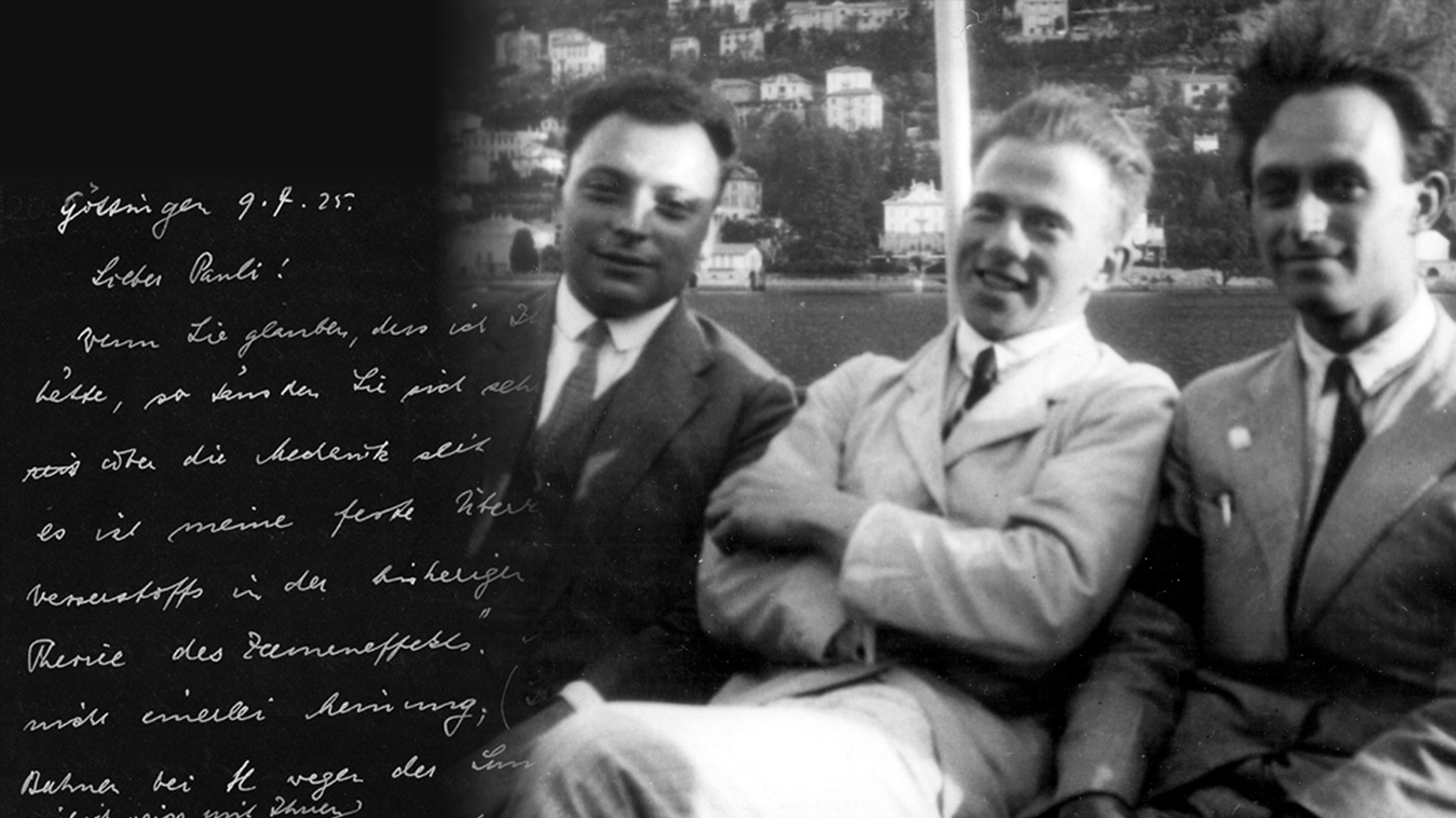

Il y a tout juste 100 ans, le 9 juillet 1925, Werner Heisenberg écrivait à son ami, collègue et plus féroce critique, Wolfgang Pauli. Quelques semaines plus tôt, Heisenberg était revenu de l’île d’Helgoland, en mer du Nord, où il avait établi les fondements de la mécanique quantique moderne, théorie qui allait bouleverser notre compréhension de l’atome.

La lettre, conservée dans les archives Pauli au CERN, témoigne des efforts d’Heisenberg pour libérer la physique théorique de l’image semi-classique des atomes fonctionnant comme des systèmes planétaires, avec des électrons en orbite autour du noyau.

« Mes efforts pitoyables visent à éliminer complètement le concept d’orbite – qui, après tout, ne peut être observé – et à le remplacer par quelque chose de plus approprié », explique-t-il dans sa lettre à Pauli.

En abandonnant l’ancienne interprétation, Heisenberg pouvait se focaliser sur la construction d’un modèle plus cohérent, purement basé sur les observations des expériences. À cette lettre était jointe l’ébauche du célèbre article d’Heisenberg intitulé « Umdeutung », qui fut publié quelques semaines plus tard et qui peut être considéré comme l’acte de naissance de la mécanique matricielle. Dans les mois qui suivirent, Max Born, Pascual Jordan et Wolfgang Pauli lui-même ont contribué à transformer le travail de Heisenberg en la première formulation mature de la théorie quantique, utilisant la mécanique matricielle.

Ces premiers travaux constituent les fondements du Modèle standard de la physique des particules, le cadre théorique le plus précis de l’histoire de la science. Les expériences menées au CERN ne cessent de le pousser dans ses retranchements et, à chaque fois, il s’avère d’une implacable précision.

À l’occasion des 100 ans de la mécanique quantique, la revue CERN Courier revient sur l’impact de cette théorie et montre comment elle continue de poser de nouvelles énigmes, d’apporter de nouvelles idées d’expériences et de faire émerger des technologies. Les capteurs quantiques pourraient par exemple bientôt voir leur champ d’application s’étendre des basses aux hautes énergies, tandis que les simulations quantiques pourraient aider à surmonter les limites de l’informatique classique dans la description d’environnements extrêmes et de systèmes complexes.

Les considérations théoriques et philosophiques sont également loin d’être épuisées. Malgré son remarquable succès empirique, la théorie quantique ne fait toujours pas l’objet de consensus quant à son véritable sens. Qu’est-ce qui guide l’émergence de notre monde classique ? La fonction d’onde doit-elle être interprétée comme une entité réelle, une représentation de l’information de l’observateur ou un artefact qu’il convient d’abandonner ? Devons-nous considérer les appareils de mesure et les observateurs comme des objets quantiques ?

Dans sa correspondance avec Pauli, Heisenberg lui-même faisait preuve de prudence, tout en gardant espoir : « Peut-être que ceux qui pourront aller plus loin parviendront à donner un sens à tout cela ». Un siècle plus tard, les physiciens s’efforcent toujours de réaliser ce rêve. La conversation amorcée à Helgoland est loin d’avoir trouvé sa conclusion.

- Lisez le nouveau numéro de la revue CERNCourier et son dossier spécial sur les 100 ans de la physique quantique (en anglais).

- Découvrez les archives Pauli.

|

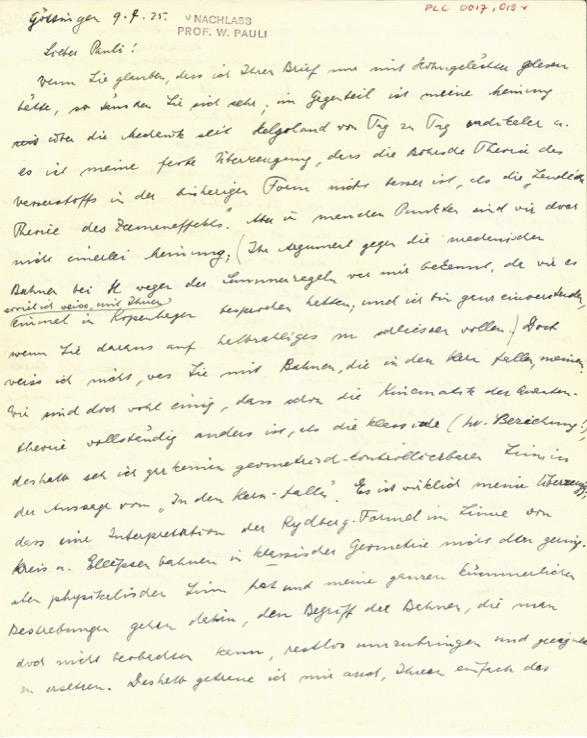

Lieber Pauli... Lisez la traduction en français de la lettre envoyée par Werner Heisenberg à Wolfgang Pauli le 9 juillet 1925. La lettre originale est conservée dans les archives Pauli du CERN.

Cher Pauli, Si tu crois que ta lettre m’a fait rire, tu te trompes lourdement ; bien au contraire – depuis Helgoland, ma vision de la mécanique quantique est devenue chaque jour de plus en plus radicale, et je suis fermement convaincu que la théorie de Bohr sur l’atome d’hydrogène, dans sa forme actuelle, n’est pas meilleure que celle de Landé sur l’effet Zeeman. Cela étant, nous sommes en désaccord sur certains points. (Je connais déjà la raison pour laquelle tu réfutes les orbites mécaniques dans l’atome d’hydrogène du fait des règles de sommation ; nous en avons discuté une fois à Copenhague, si je ne me trompe pas. Et je suis tout à fait d’accord avec toi si tu en déduis que m doit prendre des valeurs demi-entières.) Mais je ne comprends pas ce que tu entends par des orbites « s’écrasant sur le noyau ». Nous sommes certainement d’accord sur le fait que même la cinématique de la théorie quantique est totalement différente de celle de la mécanique classique (la relation hν !). Je ne vois donc aucune signification intelligible ou contrôlable sur le plan géométrique dans cette notion d’« écrasement sur le noyau ». Je suis en effet sincèrement convaincu que toute interprétation de la formule de Rydberg en termes d’orbites circulaires ou elliptiques dans le cadre de la géométrie classique n’a pas la moindre signification sur le plan de la physique, et tous mes efforts, aussi misérables soient-ils, visent à éliminer le concept d’orbite – qu’on ne peut de toute façon observer – et à le remplacer par quelque chose de plus approprié. C’est pourquoi je me permets de t’envoyer le manuscrit de mon travail. Je pense qu’il contient, au moins dans sa partie critique, en d’autres termes dans sa partie négative, de la vraie physique. J’ai toutefois vraiment mauvaise conscience à te demander de bien vouloir me le renvoyer dans deux ou trois jours, car j’aimerais, soit le terminer durant les derniers jours de mon séjour ici, soit le brûler. Quant à mon opinion personnelle sur ce que j’ai écrit, dont je ne suis pas du tout satisfait : je suis fermement convaincu de l’intérêt de la partie négative et critique, mais je considère la partie positive comme plutôt formelle et médiocre. Néanmoins, des gens plus compétents que moi pourront peut-être quand même en tirer quelque chose de sensé. Je te demanderais donc, lors de ta lecture, de te concentrer principalement sur l’introduction. En ce qui concerne le dernier point de ta lettre : je ne voulais pas dire que l’intensité de la ligne 2536 est de 1/30 – cette valeur a, après tout, déjà été mesurée. Ce que j’ai voulu dire, c’était plutôt ceci : la transition 2p² → 2s, qui est presque seule responsable de la division du niveau 2p², lorsque l’on tente d’interpréter la division de Hanle, semble donner environ 1/30, ce qui, à mon avis, ne semble pas correspondre au spectre. Je te serais encore une fois reconnaissant de bien vouloir me rendre un avis critique, puis de me renvoyer au plus vite le manuscrit ! Mes salutations à tout l’Institut ! W. Heisenberg |